文/琅琊水木

“人人那个都说哎沂蒙山好,沂蒙那个山上哎好风光……”

在刀郎的济南演唱会上,《沂蒙山小调》被深情地演绎,那动听的旋律久久回荡在人们心间,网友们纷纷在评论区里说“听着这歌太舒服了,让人泪目,怎不叫我们爱你…”;电影《长津湖》中志愿军雷公在壮烈牺牲的最后时刻,仍然用颤抖的声音哼唱它,引发了大家强烈的情感共鸣;前不久,“中柬同心 大道同行”中国柬埔寨人文交流活动的金边现场,伴随14岁的柬埔寨王室成员诺罗敦·珍娜公主声情并茂地演唱,歌曲《沂蒙山小调》一时间在网上“刷屏”……

很多人或许并不了解,《沂蒙山小调》与《茉莉花》同被联合国教科文组织列为中国最具代表性的两首民歌。

“越是民族的,越是世界的。”苏联著名作家高尔基的这句名言,是《沂蒙山小调》不断走向世界大舞台最好的诠释。

同样,中国的京剧、书法、和茶道等,都是具有鲜明的民族特色的文化,就是因为他们具有普世的价值,因此才被全世界的人们所接受和欣赏,成为世界文化的一部分。

这一现象也在告诉我们,在全球化的今天,我们应该更加重视民族文化的保护和发展,从大处而言,积极推动不同民族文化的交流交融!从小处着眼,尽情展现自己城市的专属文化特质,呈现城市的色彩、味道和温度。

独特的城市文化气质

临沂,钟灵毓秀,文脉绵长。

独特的历史,孕育了独特的文化;独特的文化,谱写着时代的华章。

百度“临沂”词条,鲜明的注脚为:“古称琅琊、沂州,因临沂河而得名”。

临沂有着秀美的山水。孔子“登东山而小鲁、登泰山而小天下”中的“东山”就是蒙山,被联合国教科文组织批准为“世界地质公园”,“岱崮地貌”被命名为中国第五大岩石造型地貌。近年来,“绿水青山就是金山银山”又成为这里鲜明的标签。

早在四五十万年之前,临沂人的祖先就在这块物华天宝的土地上繁衍生息,孕育和创造了灿烂辉煌的文明,这里成为东夷文化的核心发祥地。

临沂有着3000年建城史,素有“鲁南古城秀,琅琊名士多”之美誉。临沂培育出智圣诸葛亮、书圣王羲之、宗圣曾子、孝圣王祥、算圣刘洪,以及大书法家颜真卿、匡衡等,孔子72贤徒有13人生长在临沂,历史上24孝有7孝在这里,一大批先贤名人,成为历史天空中闪耀的星辰。

东汉至魏晋时期,是琅琊最为辉煌的历史时期,王羲之在这里临池学书,打下了行书天下第一的底子;而琅琊王氏一直是中国历史上的名门望族,司马睿在王导、王敦兄弟辅佐下建立起东晋王朝,形成的“王与马、共天下”的政治局面,将临沂的地脉灵气演绎到高致……

在风云激荡的革命战争年代,这里又成为一片奉献的红色热土,在蒙山沂水间曾发生过大大小小的战斗4000余次,有120余万人拥军支前,20多万人参军参战,10多万人血洒疆场。

在这里,“沂蒙母亲”“沂蒙红嫂”“沂蒙六姐妹”的事迹感天动地;震惊中外的孟良崮战役采取“猛虎掏心”战法,一举扭转华东乃至全国战局;弥足珍贵的“沂蒙精神”影响深远。

临沂和每一个城市一样,既伫立于时间长河中,历经古今变迁而成长至如今的模样,也与同一片空间之中的其他城市相互联结,共同织就了一张城市的网络。

以临沂炒鸡、糁、沂蒙煎饼等为代表的琅琊美食,以兰陵美酒等为代表的临沂老字号,成为沂蒙传统文化的重要组成部分,寄托着岁月变迁、发展变化、舌尖味道等独特的文化记忆。

与此同时,如今,这里持续推动优质文化资源直达基层、丰盈生活,结合弘扬沂蒙精神,不断涵养昂扬向上的精气神。分布在城市街巷、商场、公园的众多群众性演出,尤其是广场上的“小戏小剧”令人笑声不绝。临沂在全省率先实施群众性小戏小剧创作展演,沉浸式演绎模式入选“全国基层公共文化服务高质量发展典型案例”。“群众演给群众看、群众文化群众办”的公共文化品牌一举推向全国。

进入新时代,临沂深刻把握文化“两创”的要义。优秀传统文化、革命文化和现代文化交相辉映。多元文化碰撞,在开放中兼收并蓄,已成为临沂这座城市的独特文化气质。立足临沂大剧院等资源载体,又以新理念着力打造“演艺之城”。今年5月16日,临沂官宣“刀郎演唱会”于7月5日和6日在这里举办的消息之后,网友就刀郎为什么选择临沂,将临沂推上网红城市的巅峰话题,“刀郎的歌曲和这里的《沂蒙山小调》有着高度契合性”、“老区不老,风华正茂,这座城市美得让人震撼,爱了爱了……”

带着泥土芳香的“小调”何以经久不衰?

以方言为媒介,将劳动、爱情、抗争等普世主题浓缩为“土气、大气、美气”的旋律,直抵人心最柔软的角落。《沂蒙山小调》正是以其独特的旋律和故事跨越时空,成为文化认同的纽带与情感共鸣的载体。

如今,来到临沂的天蒙景区,这曲悠扬的《沂蒙山小调》在耳畔轻轻响起。那歌声,从遥远的过去穿越而来,带着历史的沧桑与岁月的沉淀,又如同山间清澈的溪流,洗涤着人们心灵的尘埃。身着花衣衫的“小调”第三代传唱人宋守莲,几乎每天都在天蒙山下放声高歌,她的嗓音清亮而富有穿透力,唱得周围的人们屏息凝神,思绪随着歌声飘向远方。

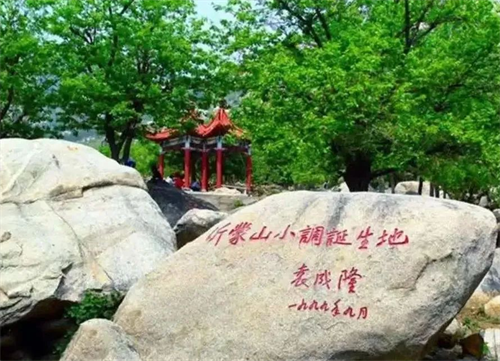

《沂蒙山小调》是抗大一分校在沂蒙山区留下的宝贵文化遗产,它最初的名字叫《反对黄沙会》。抗大全称为“中国人民抗日军事政治大学”,它不仅是一所军校,还是一支宣传队、工作队、战斗队。1940年,沂蒙抗日根据地建立不久,日寇经常“扫荡”,反动组织“黄沙会”欺骗群众钱粮,抢掠群众财产,杀害抗日干部。抗大一分校文工团的青年文艺战士们,在文工团主任袁成隆带领下,以文艺宣传为武器,深入“黄沙会”泛滥地沙沟峪、马头崖,调查搜集素材,开展文艺创作。

在费县薛庄镇白石屋村一间石砌墙、茅草顶的民房中,歌曲《反对黄沙会》诞生了。曲调是李林根据沂蒙山当地的花鼓调加工而成,歌词由阮若珊创作。1940年8月1日,在根据地的一次庆功会上,阮若珊首唱了这首歌。没多久,就传遍了各大根据地。

随着形势的变化,“黄沙会”已经被消灭,《反对黄沙会》的歌名已不合时宜,作者和广大军民对歌词不断修改,在保留开头两段歌颂沂蒙山秀丽风光的基础上,其他歌词以抗战为主,歌名由此改为《沂蒙小调》。1953年,山东军区文工团李锐云、李广宗、王印泉在保留前两段的基础上,又续写了两段新词,将原来歌词中的抗日主题改为歌颂家乡的主题,定名为《沂蒙山小调》。

这首带着泥土芳香的战歌,承载着军民鱼水情的集体记忆,传诵着“水乳交融、生死与共”的沂蒙精神。有网友评论这首歌是沂蒙人民用不屈不挠视死如归的气概,用血肉之躯迎着敌人的刺刀奏响的民族之音!

从“战歌”到“颂歌”,这首歌呼应着民族的呼声,感应着时代的心跳。它结构精悍、曲调优美、歌词质朴,创作手法简洁洗练,富有浓郁的地方色彩和民族风情,热情赞颂秀丽的蒙山沂水,讴歌勤劳勇敢的老区人民。

历经几代人的传承与演绎,这首歌从沂蒙山走向祖国大江南北,走向了世界性舞台。1953年秋,歌唱家王音璇将《沂蒙山小调》搬上艺术舞台。1964年,民歌手韦有琴代表山东省参加第五届“上海之春”音乐会,坚实爽直、高亢嘹亮的嗓音辅以地道的沂蒙方言语音,展示了山东民歌朴实豪放的大山气韵和乡土风味。1967年,她带着《沂蒙山小调》出访非洲多个国家,将“小调”唱出国门。歌唱家王世慧的演唱版本,被收录进《世界民歌赏析》。

2006年,《沂蒙山小调》以大型管弦乐的形式走上舞台,首次在北京音乐厅奏响。此后数十年间,从民族舞剧《沂蒙颂》深情演绎到现代京剧《红云岗》铿锵皮黄,从柳琴独奏曲《春到沂河》灵动变奏到获得“文华大奖”的民族歌剧《沂蒙山》,无不萃取着《沂蒙山小调》的乐韵精华,描摹着沂蒙山川大地时代变迁中的万千气象,彰显出民歌经典跨越时空的强大感染力。《沂蒙山小调》的每一句歌词都是生活与希望的真实注脚,这种从土地和生活中自然生长出的情感,跨越时空直击人心,成为“无需翻译的世界语言”。

城市文化价值“出彩出圈”

综观近几年出现的“网红城市”,往往都由一个现象级话题引出,比如当地特色美食、民俗文化、自然风光,亦或是突然走红的场景或人物等。这也给其他城市带来一些启示,可以尝试探寻一座城市走红的“流量之匙”——善于发掘特色、懂得用好平台。

新时代新临沂,对《沂蒙山小调》这首经典民歌,又将如何传承创新?临沂市的决策者们一直作着深深的思考。

他们认为,85年前,《沂蒙山小调》在这里诞生,唱尽沂蒙百姓“青山绿水多好看,风吹草低见牛羊”的家园深情。如今,临沂必须以《沂蒙山小调》为主题开发红色文旅路线,让民歌成为带动经济发展的文化IP,这种“以歌带景”的模式,既提升地方知名度,也为非遗保护注入经济活力。

构建起动态保护、政策支持、多元参与的生态,政府、学界、民间需形成合力。临沂市深谙此道,打造沂蒙民歌博物馆,通过沉浸式学习“历史回响、群众心声、水乳交融、时代壮歌、薪火相传”五个主题部分,透过《跟着共产党走》《沂蒙山小调》《沂蒙颂》等一首首脍炙人口、饱含深情关联沂蒙的歌曲,生动再现了沂蒙老区人民感党恩、听党话、跟党走的光荣传统和踊跃拥军支前、投身社会主义建设和新时代发展的深厚情怀。

沂蒙民歌博物馆

摄影|王慧

如何让“小调”成为时代的和声?“民歌是土地的心跳”,歌手刀郎在改编《沂蒙山小调》时曾如此感慨,并在改编中融入电子音效与摇滚节奏,却保留了原曲的悠扬骨架,既让老一辈听众热泪盈眶,也让年轻人感受到澎湃力量。这种“传统骨架,现代肌理”的创作逻辑,本质是对文化基因的解码与激活。

回望青史守初心,传承精神再出发。作为中国著名革命老区之一的临沂,建立健全制度机制,出台了国内首部以红色精神资源保护与传承为主题的地方法规——《临沂市红色文化保护与传承条例》,保护传承利用红色资源。同时加速“红色沂蒙”主题廊道建设,串联重点红色文旅目的地,构建起红色引领、一环多支、串珠成链、快进慢游的红色文化体验带,吸引了越来越多的年轻人来到这里,缅怀先辈,汲取力量。

去年以来,沂南县立足于红色文化底蕴和影视资源优势,推出的“跟着团长打县城”沉浸式项目火爆,被网友称为“最适合中国人的cosplag”。临沂获评中国红色旅游重点城市,是唯一入选“全国红色旅游融合发展试点”的地级市。

什么才是城市最好的代言?城市形象的新路径如何建构?城市形象是城市精神的集中展现,城市精神是城市品格的高度凝练,是一座城市的灵魂所在,作为一个时代的精神和信仰力量,必然会成为城市发展的创新驱动力。

2013年,习近平总书记前来临沂视察时指出,“沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大。”

沂蒙精神现已成为临沂最突出的政治优势、最鲜明的城市标志。

目前,沂蒙精神在这里得以进一步丰富和发展,政治和理论层次进一步提升。2021年9月29日,沂蒙精神被纳入中国共产党精神谱系第一批伟大精神,并在中华人民共和国成立72周年之际予以发布。2022年3月,经党中央批准,沂蒙精神基本内涵正式表述为“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”。

特别是近几年来,临沂上下大力传承红色基因,把敢于担当、勇于争先的旗帜高高举起,为沂蒙精神赋予新的时代内涵,转化为推进现代化强市建设的强大精神动力。今年以来,临沂市“一根扁担挑两头”的“百团千企 商城出海”战略部署,不断提升了临沂商城的国际品牌影响力。

如今,在临沂的“红嫂家乡旅游区”内,每天都在上演着《识字班》《跟着共产党走》等沉浸式实景演出,当年沙洪、王久鸣各自仅用十分钟激情创作的真实故事,穿越时空被鲜活再现,让现场观众心潮澎湃。2018年12月19日,临沂推出的大型民族歌剧《沂蒙山》从走进国家大剧院,先后在北京、济南等多个城市上演了数百场,场场火爆,去年11月29日已经在全国上映的电影《大突围》又令观众心灵震撼、热泪盈眶,为沂蒙精神竖起了一座巍峨的丰碑。

如何让城市文化价值“出圈”?

循着“以文塑旅、以旅彰文”的方向,临沂的决策者们作出了文旅深度融合的战略性规划并付诸于实施,提出“突出整体、特色和融合”的思路,形成了“以红带绿、以绿映红、红绿接蓝、古今辉映”文旅发展格局,进一步将资源优势转化为发展优势,更好地满足人民群众对美好生活的向往。

守正创新,创新表达,才能延续生命力和激发新活力。琅琊古城上演的大型室内演出“国秀琅琊”,让临沂转瞬间就“变”成了古琅琊;同时,这里推出的沉浸式体验演出,笙歌鼎沸,舞袖翩翩,让观众在美轮美奂的意境中触摸琅琊璀璨的历史画卷,感受文化传承!来自河北的游客张女士说:“演出的立体实景和效果非常震撼!在临沂,真是一梦越千年!”

在“灯火兰山·新琅琊”不夜街区,讲述“东夷文化”的行为艺术演出一步一景,流光溢彩的新画卷同样让市民惊呼“家门口的大唐不夜城来了!”,网民称赞“越夜越精彩!”

近年来,临沂市充分发挥政策导向作用,激发各方面活力,在“蓝色经济”方面打造了3个片区:“水韵琅琊”、“点靓沂河”和“魏晋风华”,加之去年7月成功推出的“登蒙山、天地宽”的行浸式演艺,让人们大呼“过瘾”。更多市民和游客则表示透过这一窗口,体验了临沂文旅融合发展之魅力,凸显了“红色沂蒙 时尚临沂”的城市文化价值。

瞄准当下加持文化内涵的网络精品转而成为文化消费新亮点之新趋势,临沂注重吸引越来越多的网民尤其年轻人前来打卡有内涵、有所思、有所获的美景和美食。他们推进文化体验与文旅线路融合,延伸打造研学、休闲、亲子、康养等多样服务形态,打造“人无我有”“人有我优”的标杆性城市场景,满足更广泛的游客群体。

一歌一美景,一声一片情。在沂蒙这片土地上,歌声不仅是艺术的表达,更是历史的见证与文化的传承。其实,这里的每一处风景都与歌声有着不解之缘。《跟着共产党走》《沂蒙山小调》、《沂蒙颂》《谁不说俺家乡好》《请到沂蒙看金秋》等为人们耳熟能详,《一碗临沂糁》《沂蒙炒鸡》《家住临沂》《我的家乡飞出一支歌》等又让人们如痴如醉……从《沂蒙山小调》到《我在临沂等你》,每一首歌都承载着沂蒙人民的情感与记忆,传递着人们对家乡的热爱与自豪。今年以来,这里创新推出的“跟着歌声游沂蒙”活动如火如荼。歌声唱出了沂蒙的故事,也唱出了无数人的心声。不仅描绘出这里日新月异的发展变化,展现了沂蒙人民意气风发的精神风貌,更让“红色沂蒙、时尚临沂”城市文化价值出圈!

临沂是山东省人口最多、面积最大的市,历史文脉与山水生态交相辉映,红色基因与时尚潮流交汇融合,经济实力与发展活力交互共进。

文旅连着百业,一业兴可带动百业旺。今年“五一”假期,临沂这座城市和众多景区都“仿佛来了一亿人”,这种火热也让人感受到满满的热力与活力。瞄准今年文旅收入过千亿的目标,临沂主动走到台前,拥抱流量、把握流量、善用流量,随着“硬核实力”的不断提升,让文旅市场愈发火热。

夜幕降临,临沂这座北方水城的沿河两岸光影浮动、流光溢彩。当你徜徉在沂河之畔,聆听着河水的淙淙声与人们的欢笑声,心中涌起的是一股莫名的感动,在这片充满歌声与故事的土地上,人们仿佛找到了心灵的归宿。

《沂蒙山小调》以及沂蒙的歌声,如同一盏明灯,照亮了人们前行的道路,也温暖了人们内心的每一个角落;在这里,让我们一起倾听,一起感悟,一起放歌,《沂蒙山小调》和沂蒙的歌声,将永远回荡在人们的心中,让新沂蒙不断走向世界更大的舞台!

摄影:刘笃龙、杜昱葆

部分图片来自网络